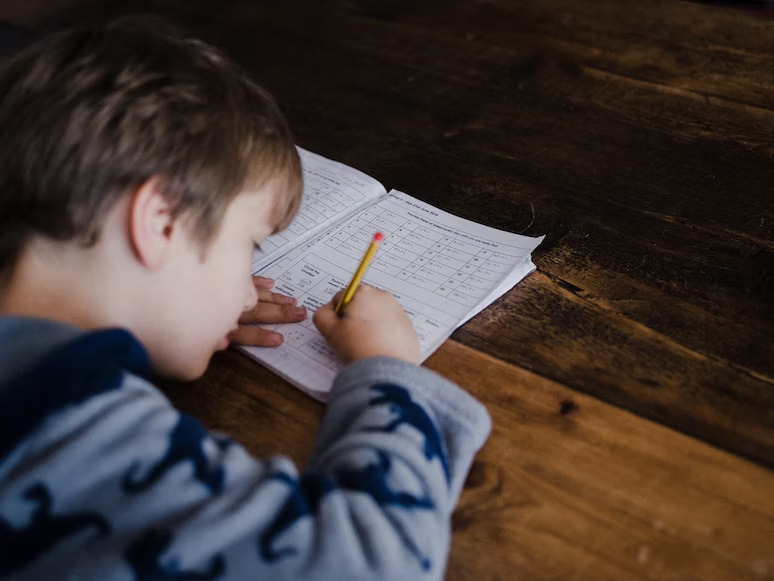

どの家庭にもある、おなじみの光景

夕食後のダイニングテーブル。目の前には算数の宿題が広げられ、親子のにらめっこが始まります。

「どうして、さっき教えたばかりなのに忘れちゃうの?」

「なんで、こんな簡単な計算で間違えるの?」

お子さんは一生懸命です。でも、なぜか繰り上がりの「1」を足し忘れたり、文章問題の途中で何をしているのか分からなくなったり、同じような間違いを繰り返してしまいます。親としては、つい「集中力が足りない」「やる気がない」と考えてしまいがちです。しかし、もしその問題の根っこが、私たちの目には見えない、脳の働きそのものにあるとしたらどうでしょうか?

実は、私たちの脳には「ワーキングメモリ」と呼ばれる、いわば「一時的な心の作業台」や「見えないメモ帳」のような機能があります 。この作業台は、勉強や仕事、日常生活のあらゆる場面で情報を一時的に記憶し、同時に処理するために不可欠なものです。そして、複雑な手順を踏む算数という教科においては、このワーキングメモリの働きが決定的に重要になるのです。

この記事では、まず算数学習の土台となるワーキングメモリ、特に「視覚的なメモ帳」の役割を科学的な知見に基づいて解き明かします。

そして、なぜ多くの子どもが算数でつまずくのか、その根本的な原因を探ります。

その上で、単なる計算道具にとどまらない、この「脳のメモ帳」そのものを鍛え上げるための、古くて新しい最強の解決策――「そろばん」が持つ驚くべき効果について、詳しくご紹介していきます。お子さんの「なぜ?」を理解し、親子で踏み出す、確かな一歩を見つけるためのガイドとなれば幸いです。

脳の「メンタル・ノート」——算数嫌いの根源を解き明かす

お子さんの算数のつまずきを理解するためには、まず脳の基本的な仕組みに目を向ける必要があります。その鍵を握るのが「ワーキングメモリ」です。ここでは、この目に見えない脳の働きが、いかに算数の得意・不得意に直結しているのかを、分かりやすく解説します。

1.1 ワーキングメモリとは?あなたの脳に搭載された高性能RAM

ワーキングメモリとは、長期的な記憶(例:自分の名前や昔の思い出)とは異なり、**「今、目の前の作業に必要な情報を、一時的に保持し、同時に処理する能力」**を指します 。

料理をするときのことを想像してみてください。レシピ本(長期記憶)を見ながら、今使うべき材料の分量を覚え(保持)、それを計量カップで測り(処理)、次の手順に移る。この一連の作業を支えているのがワーキングメモリです。コンピューターで言えば、データを永続的に保存するハードディスクではなく、複数のアプリケーションを同時に動かすための「RAM(メモリ)」に例えられます 。このRAMの容量が小さいと、たくさんの作業を同時に行うのが難しくなるのです。

心理学者のアラン・バッドリーが提唱した有名なモデルによると、このワーキングメモリは主に3つの要素で構成されていると考えられています 。

- 司令塔(中央実行系): まさにワーキングメモリの「ボス」や「監督」です。どの情報に注意を向けるか、どの作業を優先するかを決定し、他の2つのシステムを調整します 。算数の問題を解いているときに、窓の外の景色ではなく、問題に集中させてくれるのがこの司令塔の役割です。

- 耳からのメモ(音韻ループ): 電話番号を忘れないように心の中で繰り返したり、文章を黙読しながら頭の中で音声化したりするときに使う、音や言葉の情報を扱う部分です 。

- 目からのメモ(視空間スケッチパッド): 本記事の主役です。これは、地図を思い浮かべたり、人の顔を覚えたり、部屋の配置をイメージしたりするときに使う、**見たものや空間的な情報を一時的に記憶する「心の中の黒板」や「視覚的なメモ帳」**です 。

1.2 「視覚的なメモ帳」こそが算数のスーパースターである理由

学習にはワーキングメモリのすべての要素が関わりますが、特に数の概念を理解し、計算を実行する上で、この「視空間スケッチパッド」が極めて重要な役割を果たします 。

具体的に、算数のどのような場面でこの「視覚的なメモ帳」が活躍しているのでしょうか。

- 頭の中の数直線: 数字を一直線上に並んだものとして視覚的にイメージし、「7は5より大きい」「10に近い」といった大小関係や距離感を直感的に捉える力。

- 筆算の組み立て: 足し算や引き算の筆算をするとき、数字を位ごとにきちんと揃えて書きますが、これを頭の中で行う際にも、数字の「場所」を正確に保持する力が必要です。

- 繰り上がり・繰り下がり: これはこの能力が試される典型的な例です。例えば、7+5=12 という計算。まず一の位で 7+5 を行い、答えが 12 であることを理解します。次に、その答えの「1」を視覚的なメモ帳に一時的に書き留めておき、十の位の計算に移り、最後にその「1」を足し合わせる必要があります 。もしこのメモ帳の容量が小さかったり、書いた文字がすぐに消えてしまったりすると、子どもは繰り上げるべき「1」を忘れてしまうのです。

- 文章問題の理解: 「カゴが3つあり、それぞれにリンゴが4個ずつ入っています」という問題を解くには、この情景を頭の中に絵として思い浮かべ、グループを視覚的にイメージする力が必要です。

- 図形や測定: 頭の中で図形を回転させたり、ものさしの目盛りをイメージしたりする際にも、この視覚的なメモ帳がフル活用されています。

1.3 メモ帳が小さいとどうなるか?算数のつまずきとの直接的な関係

これまでの研究から、視空間ワーキングメモリの容量が小さいことと、算数における困難との間には、強い相関関係があることが繰り返し示されています 。これは知能の問題ではなく、特定の認知機能(脳の道具)の容量の問題なのです 。

この「視覚的なメモ帳」の容量不足は、具体的にどのようなつまずきとして現れるのでしょうか。

- 計算ミスが頻発する: 特に繰り上がりや繰り下がりでの間違いが目立ちます。これは、ある児童の事例研究でも報告されており、計算の途中で保持すべき数字を覚えていられなくなるために起こります 。子どもは「ルールを忘れている」のではなく、ワーキングメモリが情報でいっぱいになり、一時的な数字を保持できなくなっているのです 。

- 複数の手順がある問題で混乱する: 一つひとつの手順は理解できても、ステップ1の結果を覚えておきながらステップ2の作業をすることができません。これもワーキングメモリの過負荷の典型的なサインです 。

- 九九の習得と活用が難しい: 九九を音として覚えるのは「音韻ループ」の働きですが、それを実際に使ったり、順番に唱えたりするには視覚的な処理も必要になります。ある事例(A児)では、九九をどこまで唱えたかという「順番」と、九九の「答え」を同時に頭の中に保持することができず、混乱してしまいました。これは、複数の情報を同時に処理する典型的なワーキングメモリの課題です 。

- 板書を写すのが遅い・間違いが多い: 視空間ワーキングメモリが弱い子どもは、黒板を見て、ノートに目を移すほんの短い間に、数字や漢字の形を忘れてしまうことがあります 。その結果、書き写しに時間がかかったり、間違いが多くなったりするのです。

算数嫌いを生み出す「負のスパイラル」

ここで非常に重要かつ、見過ごされがちな事実があります。それは、ワーキングメモリの弱さが単に計算ミスを引き起こすだけでなく、子どもの心に深刻な影響を与えるという点です。

このプロセスを順に追ってみましょう。

- ある子どもが、平均よりも少し容量の小さい「視覚的なメモ帳」を持っていたとします 。

- その結果、本人がどれだけ努力しても、繰り上がりのような課題でミスを連発してしまいます 。

- この、自分では理由の分からない繰り返しの失敗体験が、算数に対するネガティブな感情を生み出します。ある研究では、子どもの視空間ワーキングメモリの容量は、実際の算数の点数よりも、「算数が好きかどうか(算数好感度)」をより強く予測することが示されました 。これは非常に重要な発見です。

- この「嫌い」という感情が、算数への不安や回避行動につながります。算数の授業や宿題が苦痛でしかなくなります。

- 回避すれば練習量が減り、弱いままのスキルは一向に向上しません。

- こうして、「ワーキングメモリが弱い → ミスが増える → 算数が嫌いになる → 算数を避ける → スキルが停滞する → さらにミスが増える」という悪循環、負のスパイラルが完成します。そして、子ども自身の中に「自分は算数ができない子だ」という自己認識が固まってしまうのです。

このメカニズムを理解することは、親にとって大きな救いとなります。問題の根本は、子どもの「やる気がない」という態度ではなく、その態度を引き起こしている認知的な課題にあるのかもしれない、という新しい視点が得られるからです。

【忖度なし】子ども向けオンラインそろばん教室おすすめ12選を徹底比較!

【忖度なし】子ども向けオンラインそろばん教室おすすめ12選を徹底比較!

表1:うちの子の「視覚的なメモ帳」、容量不足かも?保護者のためのチェックリスト

以下の表は、ここまでお話ししてきた抽象的な概念を、ご家庭で観察できる具体的な行動に落とし込んだものです。お子さんの様子を、新しい視点から見つめるための参考にしてください。

| よくある算数のつまずき | 視覚的ワーキングメモリは、ここでこう使われる | お子さんに見られるかもしれないサイン |

| 繰り上がり・繰り下がり | 次の位の計算をしている間、繰り上げた(下げた)数字を頭の中に保持する。 | 繰り上げた数字を足し忘れる。答えが頻繁に10ずれる 。 |

| 複数桁の計算 | 数字の「位」や、計算途中の答えを、正しい場所で覚えておく。 | 計算の途中でどこまでやったか分からなくなる。違う位の数字を混ぜてしまう。 |

| 文章問題 | 問題の場面を頭の中に描き、出てくる数字や手順をすべて覚えておく。 | 問題文の数字をすべて覚えていられない。「次は何をするの?」と手順ごとに聞く 。 |

| 黒板からの書き写し | 数字や図形の「形」を視覚的に記憶し、紙に再現する。 | (その年齢で典型的でなくなった後も)数字を鏡文字で書く。書き写しが非常に遅く、間違いが多い 。 |

| 手順を覚えること | 「まず足して、次に掛ける」といった一連の操作の順番を記憶する。 | 手順を飛ばしたり、逆の順番で計算したりする 。 |

そろばんという解決策——大きくて使いやすい「脳のメモ帳」を育てる

第1章では、算数のつまずきの根底に「視覚的ワーキングメモリ」の課題がある可能性を掘り下げました。では、この脳の機能を鍛え、算数への苦手意識を克服するために、私たちは何ができるのでしょうか。ここで登場するのが、日本の伝統的な計算道具「そろばん」です。そろばんは、この課題に対する直接的かつ効果的なトレーニング方法を提供してくれます。

2.1 数字を「見て、触れる」ものへ——具体物としてのそろばん

数字は、本来とても抽象的な概念です。視覚的なワーキングメモリが弱い子どもにとって、この目に見えない記号を頭の中だけで操作するのは、非常に困難な作業です。そろばんは、この抽象的な数字を、見て、触れて、動かすことができる「具体的」なモノに変えてくれます 。

そろばんを使うことで、子どもたちは算数の重要な概念を、体を通して直感的に理解できるようになります。

- 位取り(十進法)の可視化: そろばんの桁は、「一の位」「十の位」「百の位」という位取りの概念を、物理的な場所として明確に示します。子どもは、十の位の珠を1つ動かすことが、一の位の珠を10個動かすことと同じ価値を持つことを、目で見て、手で触って確認できます。これは、多くの子どもがつまずく位取りの概念を理解する上で、絶大な効果を発揮します 。例えば、「百五円」を「1005」と書いてしまうような位取りの誤解も、そろばんを使えば視覚的に修正することが可能です 。

- 数の合成・分解: そろばんの計算は、「5」と「10」の組み合わせが基本です。例えば「7を足す」という操作は、場面によって「10を足して3を引く」という形で行われます。このように、数を絶えず分解し、再び組み立てるという作業を指先で繰り返すことで、「8は5と3でできている」といった数の構成に対する深い感覚(数感覚)が自然と養われます 。

2.2 物理的な珠から頭の中の珠へ——珠算式暗算の魔法

ここからが、そろばんが持つ力の真骨頂です。物理的なそろばんでの練習を十分に積んだ子どもは、やがて頭の中にそろばんそのものを思い浮かべ、その「心の中のそろばん」の珠を指で弾くようにイメージして計算できるようになります。これが**「珠算式暗算(しゅざんしきあんざん)」**です 。

この珠算式暗算こそが、「視覚的なメモ帳」を直接的に鍛え上げるトレーニングなのです。

子どもが珠算式暗算で 125+289 のような計算をするとき、彼らはただ抽象的な数字をこねくり回しているのではありません。頭の中のそろばんの上で、珠がカチカチと動く様子を「見て」いるのです。これにより、容量が小さく整理されていなかった「メモ帳」にかかっていた認知的な負荷が、非常に整理され、信頼性の高い「心の中のそろばん」という強力なメンタルツールへと移行します 。

この、そろばんのイメージを常に頭の中に保持し、操作し続けるプロセスこそが、視空間スケッチパッドにとって、直接的で集中的な筋力トレーニングになるのです 。

2.3 脳科学が解き明かす真実——fMRIが捉えたそろばん熟達者の脳

この話は、単なる理論や比喩ではありません。fMRI(機能的磁気共鳴画像法)といった最新の脳画像技術を用いた研究によって、そろばんのトレーニングが物理的に脳をどう変化させるかが明らかになってきています 。

そこから見えてきたのは、驚くべき事実でした。

- 計算に使う脳の場所が違う: そろばんの熟達者が暗算を行うとき、一般の人が計算に使うような言語領域(左脳)だけでなく、空間認識や視覚情報を処理する脳領域(右脳の頭頂葉など)が活発に活動することが示されました 。彼らは文字通り、答えを「見て」いるのです。

- 独自の神経ネットワークを構築: そろばんのトレーニングは、ワーキングメモリの司令塔である前頭前野と、視覚情報を処理する後頭葉とを結びつける、非常に効率的な独自の神経回路網(ニューラルネットワーク)を脳内に形成します 。

- 右脳と左脳の共同作業: 論理的・逐次的な処理を得意とする左脳と、空間的・直感的・イメージ的な処理を得意とする右脳。そろばんと珠算式暗算は、この両方をバランス良く活用することを促し、より全体的でパワフルな問題解決能力を育むのです 。

「認知的な補助器具」が「認知的な筋肉」に変わるまで

この一連のプロセスを理解するために、一つの強力なメタファーがあります。それは、そろばんが「認知的な補助器具」から始まり、やがて「認知的な筋肉」そのものを育て上げる、という考え方です。

- まず、子どもは弱くて不安定な「心の作業台(視覚的ワーキングメモリ)」しか持っていません。これは、ぐらぐらする作業台で精密な工作をするようなものです 。

- そこに、物理的なそろばんが導入されます。これは**「外部の安定した作業台」、いわば「認知的な補助器具(プロステーシス)」**として機能します。安定していて信頼できるため、子どもは計算という作業を成功させることができます 。これにより、ワーキングメモリへの負荷が外部化され、子どもは成功体験を積むことができるのです。

- この外部ツールを繰り返し使ううちに、子どもの脳は、その完璧なレプリカを頭の中に作り始めます。これが「心の中のそろばん(珠算式暗算)」です 。

- この「心の中のそろばん」は、今や**新しく強力な「内部の作業台」となります。そして、このメンタルツールを使い続けること自体が、視空間ワーキングメモリという神経回路を鍛える「認知的な筋力トレーニング」**になるのです 。

- 最終的に、この「筋肉(内部の視空間ワーキングメモリ)」が十分に強くなることで、最初の「補助器具(物理的なそろばん)」は、日常的な計算においてはもはや不要になります。

この視点は、そろばん学習に対する見方を大きく変えます。そろばんは、計算ができない間の「杖」や「補助輪」ではありません。それは、いずれ自分の力で走れるようになるための、脳のトレーニングマシンなのです。その目的は道具に依存することではなく、道具を使って、道具がなくても機能する強靭な内部能力を構築することにあります。

そろばんが起こす波及効果——算数を超えて広がる力

そろばんのトレーニングで得られる効果は、算数の成績向上だけにとどまりません。そこで培われた能力は、まるで水面に広がる波紋のように、子どもの学習全般、さらには生きる力そのものにまで、大きなプラスの影響を及ぼします。

3.1 心を鍛える——開花する認知スキル

そろばん学習は、脳の基本的な性能、すなわち「認知スキル」を総合的に高める効果があります。

- カミソリのような集中力: そろばんの練習、特に読み上げ算などでは、読み上げられる数字を聞き逃さず、頭の中の珠を正確にイメージし、素早く指を動かすという、極めて高い集中力が要求されます。この「集中」と「弛緩」のサイクルを繰り返すことで、脳の注意システムが強力に鍛えられます 。

- 強化される記憶力: 珠算式暗算で常にワーキングメモリをフル活用することは、この能力そのものを強化します。その結果、先生の指示を覚えたり、テストのために情報を暗記したり、あるいは頼まれたお使いの内容を覚えておくといった、あらゆる記憶の場面でその効果が発揮されます 。

- 高速な情報処理能力: そろばんの世界では、速さと正確さが常に求められます。このトレーニングは、脳が情報を取り込み、処理し、出力するまでのスピードを飛躍的に向上させます。これは、情報過多の現代社会を生き抜く上で非常に価値のあるスキルです 。

3.2 人格を育む——成功する人生のための「非認知能力」

近年、学力テストなどで測れる「認知能力」と同じくらい、あるいはそれ以上に重要だと考えられているのが、「非認知能力」です。これは、目標に向かって努力する力、感情をコントロールする力、他者と協力する力など、人間的な強さや豊かさの土台となる能力を指します。そろばんは、この非認知能力を育むための、非常に優れた教育ツールでもあります。

- 「できた!」の力が育む自信と自己肯定感: 算数への苦手意識は、子どもの自信を容赦なく打ち砕きます。しかし、そろばんには「級」という明確な目標設定があり、自分の成長が目に見える形で示されます。このシステムは、子どもに**「小さな成功体験」を継続的に提供**します 。昨日できなかった問題が今日できるようになった、目標だった級に合格した。この一つひとつの「できた!」という経験が、「努力は報われる」という確信に変わり、第1章で述べた負のスパイラルを断ち切って、揺るぎない自己肯定感を育むのです 。

- 「やり抜く力」という贈り物——忍耐力と回復力: そろばんの道は、常に平坦ではありません。なかなか級が上がらないスランプの時期もあれば、たった一つの珠の動かし間違いで、長い計算がすべて台無しになるという悔しい経験もします 。しかし、こうした困難を乗り越え、粘り強く練習を続けた先に合格という結果が待っていることを知ることで、子どもは失敗を恐れず、目標に向かって努力し続ける力、すなわち**「GRIT(やり抜く力)」**を身につけます 。

- 学習の主役は自分——主体性を育む: そろばんの練習の多くは、先生から一方的に教わるのではなく、自分で問題集を進め、自分で答え合わせをし、間違いを自分で直すという、自己主導型で進められます。このプロセスを通じて、子どもは自分の学習に対して責任感を持ち、自ら学ぶという「主体性」を育んでいきます 。

認知能力と非認知能力が織りなす「成長の好循環」

ここで見えてくるのは、そろばんがもたらす認知的なメリットと非認知的なメリットは、それぞれ独立しているのではなく、互いに影響し合い、強力な相乗効果を生み出しているという事実です。

この「成長の好循環」の仕組みは、次のように説明できます。

- そろばんという認知的に適切なツール(第2章の「補助器具」)が提供されることで、子どもはワーキングメモリの弱さを補い、計算で「成功」を体験します。

- この最初の成功が、ほんの少しではあっても決定的に重要な**「自信(自己肯定感)」**をもたらします 。

- 芽生えた自信は、子どもをより練習に前向きにさせ、必要な**「集中力」**を発揮させます 。

- 集中した練習は、より高いスキル習熟につながり、その結果として根底にある**認知能力(ワーキングメモリや処理速度)**そのものを強化します 。

- 向上した能力は、より大きな成功(例えば、難しかった級への合格)へとつながり、それが困難を乗り越えた経験として、深い**「忍耐力」や「やり抜く力(GRIT)」**を築き上げます 。

- そして、このサイクルは繰り返されます。「認知ツールによる成功 → 自信 → 集中 → 認知能力の成長 → 忍耐力 → さらなる自信」。

保護者にとって、これは非常に力強いメッセージです。そろばんへの投資は、単に子どもを算数が得意にするためだけのものではありません。それは、自信を持ち、粘り強く、自ら学ぶ方法を知っている、一人の人間を育てるための「人格形成エンジン」への投資なのです。

表2:そろばんの全体像——メリットが一目でわかる総括表

以下の表は、そろばん学習がもたらす多岐にわたるメリットを、カテゴリー別に整理したものです。そろばんが持つ価値の全体像を、一目で把握するためにお役立てください。

| メリットのカテゴリー | 具体的なメリット | そろばんは、どのようにその力を育むか |

| 認知能力の土台 | 視覚的ワーキングメモリの強化 | 珠算式暗算は、視空間スケッチパッドを直接的かつ集中的に鍛えるトレーニングになる 。 |

| 深い数感覚の養成 | 珠を物理的に操作することで、位取りや数の合成・分解といった概念が直感的に身につく 。 | |

| 集中力の向上 | 速さと正確さを追求する練習が、持続的で質の高い注意力を要求し、鍛え上げる 。 | |

| 学業成績への貢献 | 計算の高速化・正確化 | そろばんと珠算式暗算の習熟により、電卓をしのぐほどの計算速度と正確性が得られる 。 |

| 算数への不安軽減 | 失敗と恐怖のサイクルが、成功と能力のサイクルに置き換わり、数字に対する肯定的な関係を築く 。 | |

| 高等数学への基礎固め | 優れた数感覚と処理能力は、代数やより複雑な問題解決のための強固な土台となる 。 | |

| 生きる力(非認知能力) | 自信と自己肯定感 | 明確で段階的な級制度が、目に見える形での達成感と進歩の実感を継続的に提供する 。 |

| 忍耐力とやり抜く力(GRIT) | 困難な課題やスランプを乗り越えて検定に合格する経験が、粘り強さと目標達成能力を育む 。 | |

| 自己規律と主体性 | 練習の多くが自己ペースで進められ、自ら間違いを正すプロセスが、学習への責任感を育てる 。 |

結論:単なる古い計算機ではない——未来を拓くための道具

この記事を通して、私たちは子どもの算数のつまずきの根底にある「視覚的ワーキングメモリ」という課題から、その課題を克服し、さらには子どもを総合的に成長させる「そろばん」という解決策までの道のりを旅してきました。

最後に強調したいのは、デジタル時代において、そろばんは決して時代遅れの遺物ではないということです 。電卓は、私たちに「答え」を与えてくれます。しかし、

そろばんは、自ら「答えを見つけ出せる脳」を育ててくれます 。それは、計算機という姿をした、脳の能力開発ツールなのです。

お子さんの算数での苦労は、その子の能力の限界や性格の問題ではありません。それは、成長の過程で直面している発達上の課題であり、その課題には、実績があり、効果的で、そして子どもの心を育む、確かな解決策が存在します。

そろばん教室の扉を叩くことは、単に子どもの算数の点数を上げるためだけではありません。それは、自信、集中力、そしてどんな困難にも立ち向かえる粘り強い心を、お子さんにプレゼントすることに他なりません。未来がどう変化しようとも、自らの力で考え、学び、道を切り拓いていける。そろばんは、そんな未来を生きる子どもたちへの、最高の贈り物となるはずです 。